In Memoriam : Jean Siraudeau, archéologue et céramologue (Cholet, 6 juin l922 – Bouchemaine, 9 avril 2021)

Maxime Mortreau1, Ombline Grosbois2, Gérard Aubin3, François Comte4, Daniel Prigent5

I. L’homme

Issu d’une famille originaire des Mauges, Jean Siraudeau (fig. 1) a effectué l’essentiel de ses études et de sa carrière professionnelle à Angers (institution Mongazon, lycée David, Université Catholique de l’Ouest), échappant au service du travail obligatoire (STO) durant l’occupation. Il entre ensuite dans l’imprimerie familiale de la place de la Visitation et en prend la responsabilité jusqu’en 1984, moment où il prendra sa retraite. La passion de l’archéologie lui vint sur le tard, lorsqu’il fait la rencontre en 1961 du Docteur Michel Gruet. Ce dernier est géologue, conservateur-adjoint du muséum d’Angers et correspondant départemental des Antiquités préhistoriques. C’est en tant que bénévole sur des sites préhistoriques que Jean Siraudeau se forme à l’archéologie, sur son temps libre, traitant le mobilier antique mis au jour dans les structures ou avant d’accéder à celles plus anciennes. Il se forme sur l’antiquité et spécifiquement sur les amphores auprès de René Sanquer et de Fanette Laubenheimer (Aubin et al. 2021).

II. L’archéologue

Pour tous ceux qui l’ont connu, Jean Siraudeau est un des pionniers de l’archéologie engagés dans la grande cause du patrimoine. Correspondant pour la Direction des Antiquités Historiques des Pays de la Loire de 1978 à 1989, il a mené toute une série d’opérations archéologiques à Angers et sur tout le département de Maine-et-Loire, en véritable pompier de l’archéologie professionnelle (Comte et Siraudeau 1990). En 1975, il fit classer en urgence le site du théâtre antique de Sainte Gemmes-sur-Loire, menacé de destruction (Pithon et. al. 2022). Il mena aussi, entre autre, la fouille du four de potier et de son matériel associé, découvert Place du Ralliement en 1971 (Siraudeau 1980), dont les précieuses données ont permis de mieux caractériser le faciès céramologique angevin, mais aussi celles de l’atelier de bronzier découvert à l’emplacement de la Nouvelle Bibliothèque Municipale (Siraudeau 1980 ; Siraudeau 1988), fournissant ainsi la matière première à deux articles6.

III. La fouille de la Place du Ralliement et les débuts de l’archéologie urbaine à Angers

La répartition des opérations menées sur la ville d’Angers montre l’importance de l’action de Jean Siraudeau dans cette ville (fïg. 2). Pour beaucoup d’angevins, son nom reste associé à la fouille de la Place du Ralliement qui s’effectua pendant 15 jours durant les week-ends du début de l’été 1971 (Siraudeau 1980). Cette fouille de sauvetage menée dans des conditions difficiles a marqué les débuts de l’archéologie urbaine et les esprits angevins. La moisson de données fut importante et l’exploitation délicate. Pour les céramologues, l’intérêt se porte sur la mise au jour d’un four de potier (fïg. 3) et de sa production (fïg. 4) qui illustrent les débuts de la ville antique augustéenne et ses limites. En 1974, rue Delaâge, sous les vestiges de thermes publics antiques, Jean Siraudeau découvre les restes d’un four de potier laténien (fïg. 5) et montre l’antériorité de sa production par rapport à celle du Ralliement. La chronologie de ces différents ateliers se verra affinée grâce aux fouilles menées par l’Afan (qui deviendra par la suite l’Inrap) sur le Château d’Angers entre 1993 et 1996.

|

|

|

|

|

IV. Le céramologue

Jean Siraudeau a mesuré très tôt l’apport de la céramologie à compréhension et à la datation des contextes stratigraphiques fouillés. En 1976, il présentait une communication inédite au congrès de Saintes de la jeune SFECAG sur les ateliers de potiers fouillés en 1971, place du Ralliement, et en 1974 au 14 rue Delaâge (fig. 6). Dans les années 1980, il intégrait le Groupe de recherches sur les amphores en Gaule romaine, dirigé alors par Fanette Laubenheimer, et en devenait l’un des membres actifs.

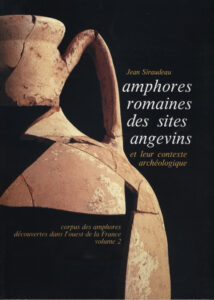

Son œuvre majeure restera les Amphores romaines des sites angevins et leur contexte archéologique (Siraudeau 1988) (fïg. 7). Cet ouvrage, préparé avec l’aide de la sous-direction de l’archéologie et édité à compte d’auteur avec le concours des collectivités en 1988, s’inscrivait dans le « Corpus des amphores découvertes dans l’Ouest de la France » initié par René Sanquer, et faisait suite à un premier volume consacré en 1982 par Patrick Galliou aux amphores tardo-républicaines de Bretagne et des Pays de la Loire. Il s’agissait de réaliser une synthèse à partir de l’ensemble des collections issu des fouilles menées à Angers, depuis la naissance de cette discipline. Avec la collaboration des responsables de fouilles, il effectua un inventaire minutieux et quasi-exhaustif de tous les tessons d’amphores découverts et rédigea d’utiles notices synthétisant les informations de ces différents chantiers. Ces dernières étant composées d’un texte de présentation, de planches et de plans de contextes, ainsi que de dessins d’amphores. Pour un futur nouveau tome de cette collection, l’infatigable chercheur voulait explorer la piste des analyses physico-chimiques pour vérifier la pertinence des identifications qu’il avait pu faire pour le matériel d’Angers. A cette fin, il sollicita des crédits auprès de plusieurs partenaires dont la DRAC pour lancer dès 1990 un ambitieux programme d’analyses confié au laboratoire de céramologie de Lyon dirigé par Maurice Picon. Les résultats de ces travaux sont malheureusement restés largement confidentiels.

Il entreprit aussi l’inventaire des amphores conservées dans les dépôts archéologiques des Pays de la Loire. Très attaché à sa ville natale, il réalisa bénévolement, en 1992, le classement, l’inventaire et les dessins de la céramique gallo-romaine conservée au musée d’Art et d’Histoire de Cholet (Siraudeau 1992). Il participa à plusieurs projets de publication, dont celui des fouilles du château d’Angers et intervint dans plusieurs colloques internationaux (Siraudeau 1982 ; Siraudeau 1989). Il s’est aussi penché sur plusieurs notices de catalogues d’exposition, comme celui faisant suite à l’exposition « Nos ancêtres les Gaulois aux marges de l’Armorique » organisée lors la tenue du colloque de l’AFEAF au musée Dobrée, à Nantes (Siraudeau 1999). Il était très attaché à transmettre les données qu’il avait acquis. Ainsi, il fut régulièrement sollicité dans le cadre du chantier des collections mené à Angers au Centre de Conservation et d’Etude et se montra très investi et toujours présent pour répondre aux questionnements sur ses fouilles lors des étapes du récolement du mobilier. Ses interventions ont permis de faciliter amplement ce conséquent travail de sauvegarde et d’archivage des données archéologiques plus anciennes. Son ultime regret aura été de ne pas voir la publication du site des Pichelots aux Alleuds que son ami le regretté Dr Michel Gruet avait fouillé et dont il avait étudié les amphores.

La tenue du congrès de la SFECAG dans la ville où il a œuvré durant tant d’années lui aurait fait chaud au cœur. Il était donc juste de lui rendre cet hommage mérité.

1Céramologue, Inrap Grand-ouest, UMR 6566 CReAAH/LARA POLEN Nantes

2Céramologue contractuelle, indépendante.

3Conservateur général honoraire du Patrimoine, ministère de la Culture

4Conservateur en chef du Patrimoine des musées d’Angers

5Conservateur en chef honoraire du Patrimoine

6Mortreau et Grosbois ; Marc et al. dans SFECAG, Actes du Congrès d’Angers.